Anhang

Aus dem Zettelkasten der Zeit

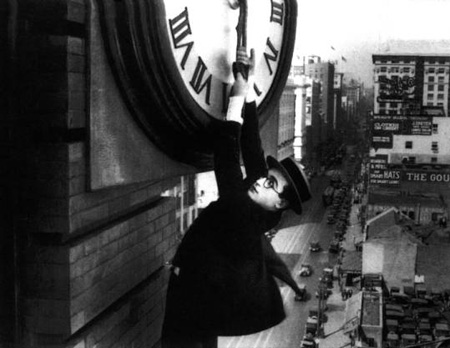

Harold Lloyd – Ausgerechnet Wolkenkratzer (USA 1923)

http://www.haroldlloyd.com

Inhalt

Anhang A. Zeitbegriffe

Anhang B. Ökonomie der Zeit

Anhang C. Chronophotographie

Anhang D. Medien im Tagesablauf in Deutschland

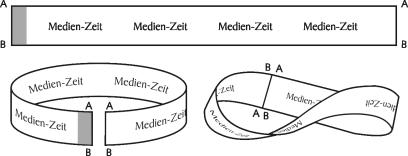

Anhang E. Das Möbiusband der Medien-Zeit

Anhang A. Zeitbegriffe

Absolute Zeit

Newtons Prinzip der linearen, metrischen und messbaren Zeit, die nach

einem ‚Uhrwerk’ im Universum abläuft.

Abstrakte Zeit

Messbare Zeit in institutionalisierten Einheiten der Uhrzeit oder der

Kalenderzeit angegeben. (Auch ‚objektive Zeit’, ‚reale Zeit’, ‚physikalische

Zeit’ oder ‚temps’)

Analytische Zeit

Ökonomisches Zeitkonzept als umkehrbare Einheit eines Modells. Objektive

Dauer der Zeit-Einheiten werden als exogene wirtschaftliche Faktoren angenommen.

Zukunft und Vergangenheit spielen für eine ökonomische Entscheidung keine

Rolle. (Auch ‚operational time’, ‚logische Zeit’, ‚t-Zeit’ oder ‚Modellzeit’)

Chronobiologie

Zeitwissenschaft, die Lebewesen – von Einzellern bis zu Menschen – nach

biologischen Zeiten - ‚inneren’ Uhren untersucht.

Chronometer

1714 geprägte Bezeichnung für Schifffahrtsuhren zur Bestimmung des Längengrades

auf See. Heute allgemeine Bezeichnung für Zeitmesser.

Chronometrie

Zeitmessung

Chronometrische Zeit

Zeit die in abstrakter Uhrzeit messbar ist.

Chronophotographie

Reihenfotografie zur Darstellung von Bewegungsabläufen.

Chronos <gr. Kronos>

Griechischer Gott der Ernte und der Zeit.

Chronotop

Das Lebensumfeld des Menschen, welches sich aus zeitlichen Strukturen

zusammensetzt. (z.B. Arbeitszeit, Erlebniszeit, Freizeit, Erholung, Zeitdruck,

Muße, Termine etc.)

Dromologie

Lehre von der Beschleunigung der Gesellschaft. ‚Dromokratie’ bedeutet

die Herrschaft der Geschwindigkeit.

Ephemeridien / ephemere Medien

Medien deren Inhalte flüchtig sind und/oder nur kurze Zeit an einem Ort

vorkommen.

Als Ephemeriden wurden früher periodisch veröffentlichte Schriften gezählt.

Bevor zuverlässige Uhren technisch möglich waren wurden Ephemeriden in

Form von Tabellen in denen die täglich wechselnden Konstellationen von

Sonne, Mond und Planeten zueinander verzeichnet waren, eingesetzt, um

die Zeit astronomisch zu bestimmen.

Filmzeit

Spezielle Zeitlichkeit eines Films, welcher über seine Montage Zeitlichkeiten

vermittelt, die sich nicht mit der in der Wirklichkeit vorfindlichen Zeitabläufen

decken und von jedem Individuum anders wahrgenommen werden können. (Auch

‚filmische Zeit’ oder ,Zeit-Bild’)

Güterzeit

Ökonomisches Zeitkonzept, um Zeit als ein knappes Gut zu modellieren

und ihre optimale Allokation auf konkurrierende Verwendungszwecke hin

zu analysieren.

Individualzeit

Unbegrenztes Spektrum der Möglichkeiten eines Individuum Zeit wahrzunehmen

und zu gestalten. Subjektives und psychisches, nichtmetrisches Zeiterleben

des Individuums. (Auch ‚subjektive Zeit’, ‚psychische Zeit’, ‚Eigenzeit’,

‚Durée’)

Kategoriale Zeit

Durch Medien (z.B. der Uhr) vermittelte Zeit, welche zur Ausbildung sozialer

Institutionen (z.B. der Uhrzeit) führt. Kategoriale Zeit ist die menschengemachte

Zeit, nach der sich Gesellschaften orientieren. Kategoriale Zeit ist demnach

das erlernbare Konstrukt, mit dem Menschen die vorkategoriale Zeit erfassen.

Medien-Zeit

Die Gesamtheit der unterschiedlichen Zeitlichkeiten, die aus den medialen

Schichten des Gerätes, des Dispositivs und der symbolischen Form hervorgehen.

Muße-Zeit

Freizeit nicht als Gegensatz zur Arbeitszeit, sondern als Zeit die in

Abkopplung von den gesellschaftlichen Zeitmustern verbracht wird.

Ökonomische Zeit

Sammelbegriff für die Zeitkonzepte der Ökonomie: Analytische Zeit, Perspektivische

Zeit und Güterzeit.

Perspektivische Zeit

Ökonomische Handlungsdimension von Wirtschaftakteuren. Akteure haben eine

individuelle Vorstellung von Zeit und verorten sich dementsprechend in

Relation zur Vergangenheit, Gegenwart und einer unsicheren Zukunft.

Prime Time

Zuschauerstärkste Ausstrahlungszeit (z.B. 20.15 Uhr im deutschen Fernsehen)

Raumzeit

Der vierdimensionale Raum, dessen Punkte Ereignisse sind.

Relative Zeit

Jedes Individuum hat in Abhängigkeit seines Standortes und seiner Bewegung

sein eigenes Zeitmaß. Zeit wird nicht von der ‚Uhr des Universums’ vorgegeben

(absoulute Zeit), sondern existiert nur in Relation zu anderen Zeitgebern.

Vorategoriale Zeit

Zyklische, unumkehrbare und unteilbare Zeit des Universums. Der Wechsel

der zyklischen Jahreszeiten und Tagesrhythmen gehört ebenso dazu, wie

die biologische Zeit jedes Lebewesens. Auch ‚Universalzeit’ oder ‚historische

Zeit’.

Zeit – der Begriff

Die Wortwurzeln des althochdeutschen (zit), des germanischen (ti-di),

des altindischen (dati) und altnordischen (tina) bedeuten ‚zerteilen’,

‚zerschneiden’, ‚zerpflügen’. Der Begriff der Zeit bezieht sich demnach

bereits auf eine kategoriale Zeitwahrnehmung.

Zeit – das Konzept

Die Gesamtheit ihres vorkategorialen Seins (u.a. zyklische Wiederkehr

von Tag und Nacht), ihrer kategorialen Struktur (u.a. Uhrzeit, Kalender,

chronometrische Zeit) und der menschlichen, individuellen Wahrnehmung

der Welt.

Zeitallokation

Die optimale Aufteilung des Zeitbudgets auf alternative Verwendungszwecke.

Zeitbudget

Die dem Individuum zur Verfügung stehende Zeit. 24 Stunden am Tag, 7 Tage

die Woche, unbestimmte Lebenszeit.

Zeitinstitutionen

Vermittelte Zeitkonzepte, welche die zeitliche Organisation der Gesellschaft

ermöglichen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten als fundamentale

Institutionen, Uhrzeit, Weltzeit, Kalenderzeit, Arbeitszeit etc. als abgeleitete.

Zeitpfeil (auch Zeitstrahl)

Die ‚Richtung’ in welcher die Zeit verläuft; ökonomische Abbildung, zur

Abtragung von ökonomischen Zeiteinheiten.

Zeitrestriktion (time constrains)

Begrenzungen des Zeitbudgets. Analog zu monetären Budgetristriktionen

oder Informationsrestriktionen.

Anhang

B. Ökonomie der Zeit

Der Wirtschaftsplan der Hausfrau

Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 328/329

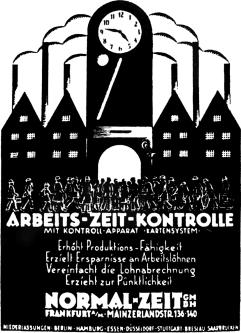

Anzeige der Normal-Zeit GmbH, 1923

Dohrn-von Rossum, Gerhard (1992): S. 295

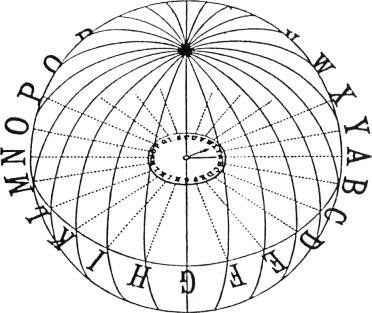

Alphabetische Aufteilung der ‚Standard Time Divisons’

Fleming, Sanford (1876): S. 13

»London time is kept at all the stations on the railway,

which is about 4 minutes earlier than Reading time;

5 minutes before Cirencester time;

8 minutes before Chippenham time;

and 14 minutes before Bridgewater time«

Britischer Eisenbahn-Fahrplan

zitiert nach Lash, Scott / Urry, John (1994): S. 229

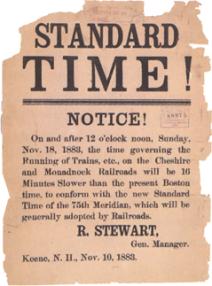

Standard Time broadsheet, 10. November 1883

Lippincott, Kirsten (1999): S. 134

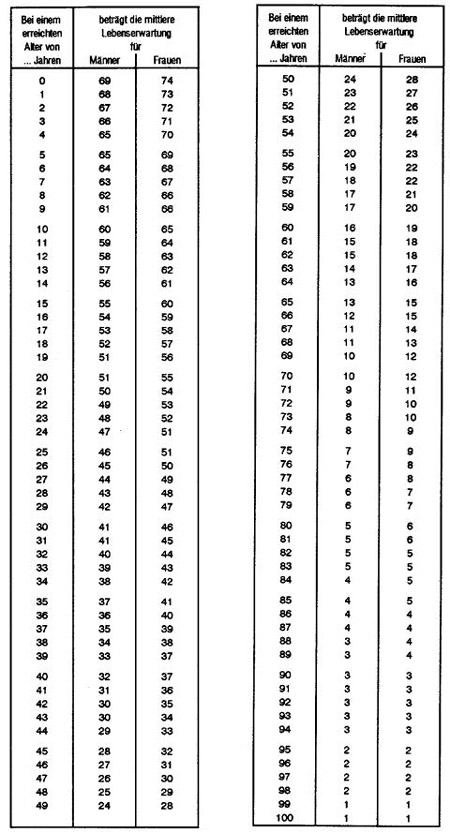

Sterbetafeln des Bundesamtes für Wirtschaft und Statistik

Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 18/19

Anhang C. Chronophotographie

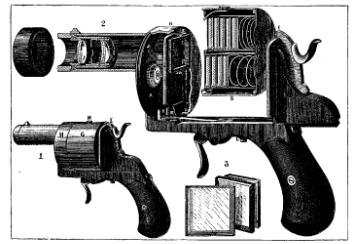

Ejalberts photographischer Revolver, Halle 1887

Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993): S. 201

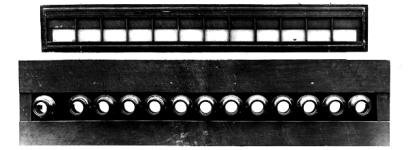

Eadweard Muybridge’s Camera, ca. 1887

Eadweard Muybridge Papers from the collections of the

University of Pennsylvania Archives and Records Center. Web exhibit November

1999. Online veröffentlicht: http://www.archives.upenn.edu/faids/upt/upt50/muybridgee.html

[Stand: Juni 2002]

Flow Motion Kameraanordnung auf dem Set

von »The Matrix«

Warner Bros. (1999): The Matrix: Presseinformation, Hamburg

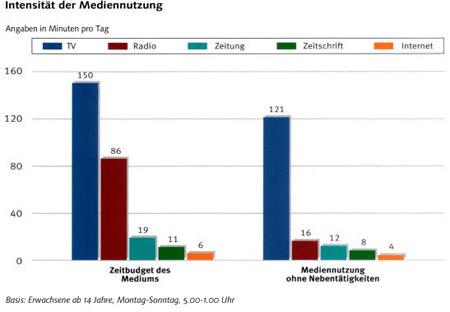

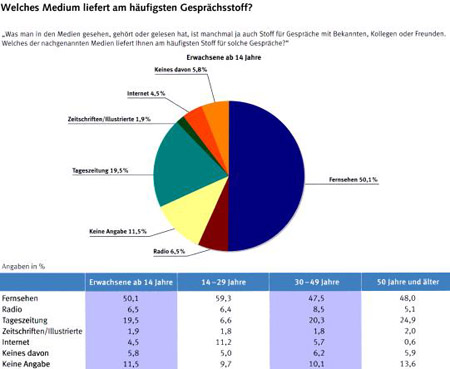

Anhang D. Medien im Tagesablauf in Deutschland

Medien-Zeitbudget in Deutschland

| Kategorie |

Medium |

Zeitbudget

in Minuten |

| Kommunikationsmedien |

E-Mail (privat)

Briefe schreiben

Telefonieren (privat)

SMS |

1

2

12

2 |

| Reine Unterhaltungsmedien |

Kino

Gameboy

Videospiele

Computerspiele

Video/DVD

Bücher/Comics

CD/MC |

2

*

1

4

3

9

13 |

| Massenmedien (Unterhaltungs-/Informationsmedien) |

Fernsehen

Internet (ohne eMail)

Radio

Tageszeitung

Zeitschriften |

150

6

86

19

10 |

In Anlehnung an: IP Deutschland (2002): MiT – Medien

im Tagesablauf. S. 9

IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.

S. 36

IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.

S. 44

IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.

S. 44

IP Deutschland (2002): MiT – Medien im Tagesablauf.

S. 31

Anhang E. Das Möbiusband der Medien-Zeit

»Nur ein zeitliches Ereignis unterscheidet Vorder- und Rückseite,

die durch die Zeit eines weiteren Rundganges getrennt sind.

Die Dichotomie der beiden Begriffe »vorn« und »hinten«

erscheint nur bei Hinzufügung einer neuen Dimension: der Zeit.«

Tholen, Georg Christoph et al. [Hrsg.] (1993)

|